Google検索に新しく登場した 「AIモード」 では、テキスト・音声・画像を使った質問や、関連トピックを続けて深掘りできるようになりました。

一方で、企業のWeb担当者にとっては「検索流入が減るのではないか?」「自社サイトはどう対応すべきか?」といった新しい課題も浮かび上がっています。

本記事では、AIモードの基本的な使い方や機能、背景にある技術、今後追加される予定の機能や、企業が押さえるべきポイントまで解説します。

また、一部ユーザーから望まれている「AIモードの消し方」についての現状もお伝えします。

AI検索時代の変化を理解し、自社の戦略に活かすための参考にしてください。

目次

AIモードの利用率はまだ低く、「邪魔なので消したい」人もいる

アメリカのSemrush社による調査では、AIモード導入後2か月の間に、利用セッションに占めるAIモード利用率が約0.25%から約1%に上昇したと報告されています。

まだ99%のユーザーは利用していないと見ることもできますが、2ヶ月の伸び率を考えると、今後は大半のユーザーがAIモードを利用することも想定されます。

参考:Google AI Mode’s Early Adoption and SEO Impact

AIモードをオフにする方法(消し方)は現状なし

一部のユーザーからは、「AIモードは邪魔なので消したい」という声も上がっています。

参考:Googleに新しくできた「AIモード」のボタン、すごく邪魔ですよね? - Yahoo!知恵袋

しかし現状では、AIモードの表示を消す(オフにする)方法はありません。

拡張機能の開発や、GoogleのUI変更を待つしかありません。

AIによる概要を消す方法

AIモードは非表示にできませんが、AIO(AIによる概要またはAI Overview)を非表示にする方法は存在します。

確実な方法は、Chromeの拡張機能「Hide Google AI Overviews」を使用することです。Google非公式の拡張機能ですが、確実にAI Overviewを非表示にすることができます。

もう一つの方法としてSearch Labsの管理メニューから、AIによる概要をオフにする方法があります。

ただ、こちらは筆者がオフにして試してみたところ、今まで通り表示されてしまいました。

表示の頻度は減るかもしれませんが、確実に消すことはできないようです。

AIモードを使うまでの手順

AIモードの提供状況

GoogleのAIモードは、すでに 180カ国以上 で提供されています。対応言語も拡大しており、以下の言語で利用可能です。

- 英語

- ヒンディー語

- インドネシア語

- 日本語

- 韓国語

- ポルトガル語(ブラジル)

日本語にも対応しているため、日本のユーザーも利用できます。

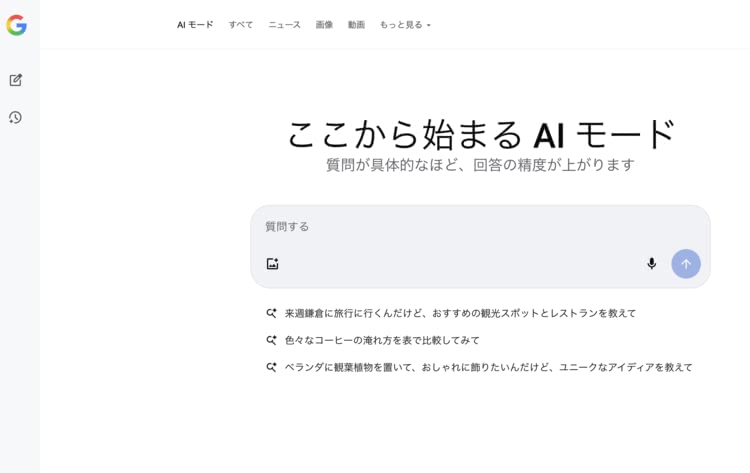

AIモードにアクセスする方法

ブラウザから利用する場合

AIモードは、PCやスマートフォンのブラウザから次のいずれかの方法でアクセスできます。

- google.com/ai に直接アクセスする

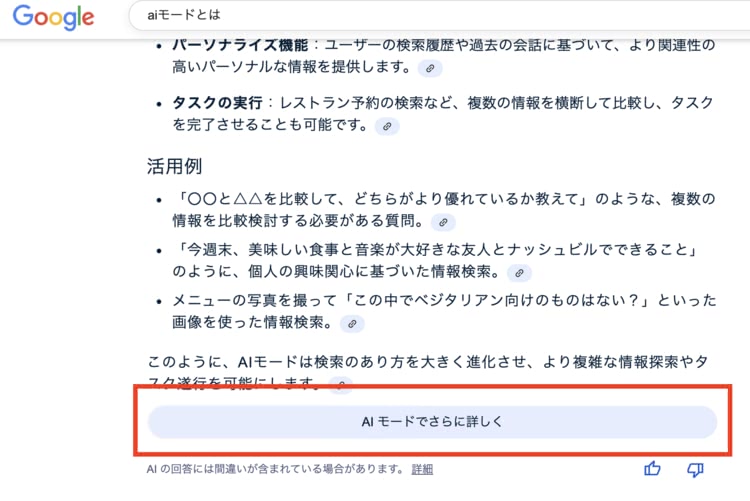

- www.google.com にアクセスし、検索バーに質問を入力したあとに表示される [AIモード] ボタンをタップ

- 検索結果のAI Overview下部に表示される [AIモードでさらに詳しく]タブを選択

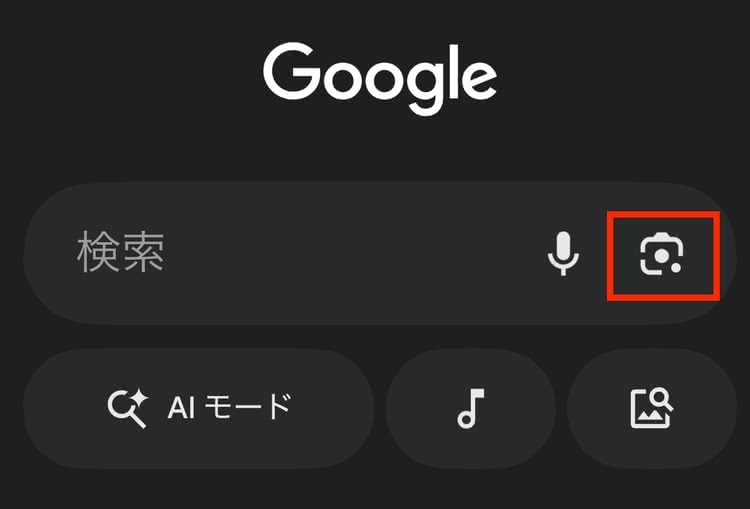

アプリから利用する場合

GoogleアプリからもAIモードを利用できます。

アプリを開いたら、ホーム画面にある AIモードのアイコンをタップするだけで利用可能です。

AIモードでできること

Google検索のAIモードでは

- テキスト

- 音声

- 画像

を使って質問することができます。

さらに、トピックを続けて深掘りしたり、検索を中断したところから再開することもできます。

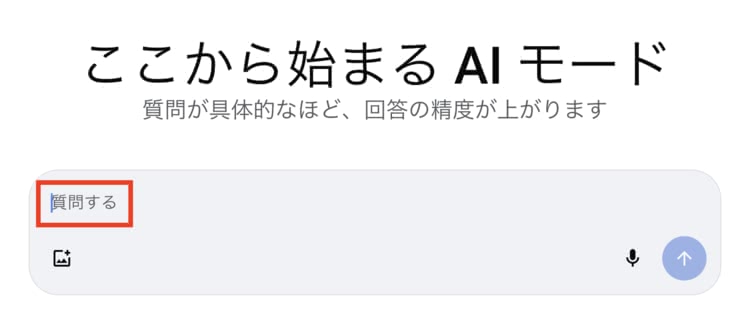

テキストで質問する

画面下部の [質問する] バーに質問を入力すると、AIが回答を生成します。

続けて深掘りしたい場合や新しいテーマを調べたい場合も、同じバーから入力できます。

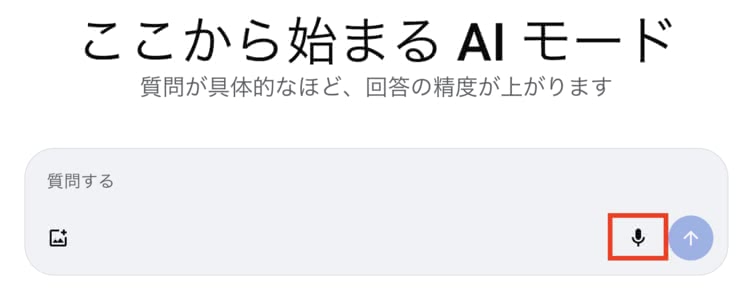

音声で質問する

画面下部のマイクアイコンをタップし、話しかけると音声で質問できます。

画像を使って質問する

検索バーのレンズアイコンをタップし、画像をアップロードまたは撮影して質問できます。

スマホの場合、枠内に物体を合わせることで、画像によるGoogle検索を行うことができます。

トピックをさらに深掘りする

AIモードでは、一度答えをもらったあとに、続けて質問を入力できます。

こうすることで関連する疑問を順番に解決でき、気になることを一歩ずつ掘り下げながら調べものを進められます。

検索を中断したところから再開する

検索履歴アイコンを利用すれば、前回の検索を呼び出し、中断したところから続けられます。

AIモードの背景技術

AIモードは、従来のGoogle検索をさらに進化させるために開発された仕組みです。その裏側には、最新のAIモデルや独自の検索技術が組み合わされています。

ここでは、主に使われている2つの技術を紹介します。

Gemini 2.5 のカスタムバージョンを使用

AIモードには、Googleの最新AIモデル Gemini 2.5 のカスタム版が搭載されています。

これにより、従来は複数回に分けて調べなければならなかったような、長くて複雑な質問でも、一度の検索でまとめて回答できるようになっています。

Google独自の「クエリ ファンアウト」技術

もう一つの重要な仕組みが、Googleの クエリ ファンアウト(Query Fanout) と呼ばれる技術です。

これは、ユーザーの質問をいくつかのサブトピックに分解し、それぞれに対応する「サブクエリ」をGoogleが自動で実行する仕組みです。

このプロセスによって、通常の検索よりもはるかに広く深くウェブを探索でき、個別の質問に最適な情報を含むコンテンツを見つけ出せるようになります。

今後導入予定の機能(まだ日本では利用不可)

AIモードはすでに多機能ですが、今後さらに幅広い使い方が追加される予定です。

現時点(2025年9月)では日本語版のAIモードでは利用できませんが、

- 商品購入

- ホテルの予約(agentic capabilities)

- 回答結果のシェア

のような機能の実装が予定されています。

参考

https://blog.google/products/search/ai-mode-agentic-personalized/

https://blog.google/products/shopping/google-shopping-ai-mode-virtual-try-on-update/

基本的に、新サービスはまず英語圏(アメリカ、イギリス、インド)から展開され、その後日本などの国で利用できるようになります。

その他、AIモード上で「グラフや画像の出力」などの実装も噂されていますが、Google公式からの発表はまだありません。

AIモード導入までの流れ(時系列)

| 時期 | 出来事 | ポイント |

|---|---|---|

| 2024年~2025年初頭 | AI Overviews(旧SGE)が段階的に展開 | 生成AIによる要約検索が普及し、AIモードの土台に |

| 2025年3月 | Search LabsでAIモードを限定公開 | 米国ユーザーが試験的に利用可能に |

| 2025年5月 | Google I/Oで正式発表 | 米国で一般展開がスタート |

| 2025年6~7月 |

Labs要件を撤廃し対象国を拡大 |

米国外でも順次利用可能に |

| 2025年8月 |

180か国・地域でグローバル展開 |

世界的にAIモードが利用可能に |

AIモードが日本語で提供開始したのは、2025年9月9日からです。

参考:Google 検索の AI モードを日本語で提供開始します

AIOの前身となるSGEが導入され始めたのが2023年5月なので、わずか2年ほどで大きく検索体験が変わっていることがわかります。

今後のAIモードの方向性

Googleのスンダー・ピチャイCEOと、アメリカのポッドキャスターLex Fridman氏の対談動画から、今後のAIモードの方向性についてまとめました。

広告よりもまずは検索体験を優先

ピチャイ氏は、「AIモードの初期段階では、広告を前面に出すことはせず、ユーザーにとって役立つ検索体験を整えることを優先する」と述べました。

まずは「純粋に情報を探す場」としての使いやすさに注力している段階です。

ただし、広告を排除するような姿勢は全くなく、「広告はサービスの発展に欠かせない」と述べています。

「表示のされ方は固定ではなく、時代やプラットフォームに合わせて進化していく」と、YouTubeがサブスクリプションモデルを取り入れて収益化したことを例に、検索広告の形も変わっていく可能性があることを述べていました。

通常検索とAIモードは将来ひとつに?

今はまだ開発段階なので「通常の検索がメイン、AIモードはサブ」という位置づけです。しかし、時間が経つにつれて両者の境目は薄れていく見込みで、最終的にはAIによる回答と従来の検索結果が自然に組み合わさった形になると考えられます。

ただし、「あくまでそれはユーザーが決めることだ」とピチャイ氏は述べています。

PCからモバイルファーストに方針転換したように、ユーザー体験を第一に、柔軟に対応していくとのことです。

サイトへのリンクはなくならない

「AIモードでリンクは消えるのか?」という疑問に対し、Googleは「リンクは残す」とピチャイ氏は明言しています。

ウェブサイトへの導線は検索の根幹であり、ユーザーが情報源に直接アクセスできる仕組みは今後も守られる見込みです。

And the idea that AI Mode will still take you to the web, to the human-created web?

その考え方では、AIは人が作ったページに誘導しますか?- Yes. That's gonna be a core design principle for us.

はい、それは我々にとって、コアとなる設計原則ですから。

AIモード登場で企業Web担当者が押さえておくべきポイント

AIモードの引用元は、基本的に検索結果から選出されています。

そのため、引き続きこれまでのSEO対策の実施が最も有効な手段になりますが、併せて以下のようなポイントを押さえておくべきです。

検索流入の減少リスクを意識する

AIモードでは、検索画面上でユーザーの疑問が解決してしまうケースが増えます。

そのため、従来よりもクリックされにくくなり、アクセス減少の可能性があります。

情報源としての信頼性を高める

AIモードは複数の情報源を組み合わせて回答を生成します。

信頼できる情報源と認識されるよう、公式データや一次情報を含むコンテンツを整備することが重要です。

構造化データや技術的SEOの活用

AIが情報を抽出しやすくするために、構造化データの実装や正確なメタ情報の管理が求められます。

検索エンジンに理解されやすいページ構造は、AIモード対応の基本対策になります。

ブランド露出の新しい形を考える

クリックが減っても、検索結果内での引用や表示でブランドが認知される機会は残ります。

自社の専門性や独自の強みを打ち出すことで、検索画面上での「名前の露出」を狙う戦略が必要です。

コンテンツ運営の基盤整備も重要

AIモードの登場により、検索結果の見せ方や情報の届け方はこれまで以上に変化していきます。

その変化に柔軟に対応するためには、単なる記事作成だけでなく、サイトの基盤となるCMSの選び方も戦略の一部になります。

- SEOを意識したコンテンツ設計がしやすい

- マルチチャネル配信にも対応できる

- 運営効率を高める機能が揃っている

など、メディア運営に特化した機能を持つヘッドレスCMSが求められます。

BERYLはこれらの特長を備えており、変化の激しい検索環境でも持続的に成果を上げるための強力な武器になります。

AIモード時代のSEOに備えるなら、まずは「どんなCMSを選ぶか」から見直してみてはいかがでしょうか。