企業サイトの刷新やCMSのリプレイスを任されたとき、多くの担当者が最初に直面するのが「要件定義」という難題です。曖昧なまま進めると、運用に合わないシステムを選び、更新作業が滞ったり費用が膨らんだりする失敗に直結します。

しかし、目的を整理して必要な機能と運用条件を明文化しておけば、安心してCMS導入を進めることは十分に可能です。

当記事では、要件定義の基礎・進め方・機能の優先順位付け・費用感までを整理し、担当者が自信を持ってプロジェクトを推進できる実践的な指針を解説します。

目次

CMS要件定義とは?

CMS要件定義とは、導入目的や効率的な運用を実現するために、システムに求める機能・性能や制約条件を明確化するプロセスです。完成後のCMSがどのような機能を持ち、どのような品質で動作すべきかを詳細に定義する重要な工程となります。

要件定義では「機能要件」と「非機能要件」に整理し、それぞれに必要な項目を具体的に洗い出すことが基本的なアプローチとなります。

自社の業務やサイト運営に必要な機能を漏れなくピックアップし、開発チームや関係者との認識共有を図ることで、導入後の運用トラブルを防ぎ、投資対効果の高いCMS構築を実現できます。

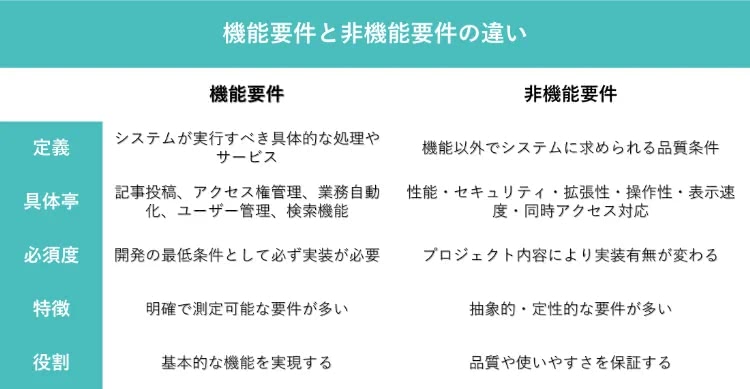

機能要件と非機能要件の違い

CMS要件定義では、「機能要件」と「非機能要件」を明確に分けて整理することが重要です。機能要件は「何をするか」を明確に定めるものであり、非機能要件は「どのような品質で動作するか」を定義するものです。

| 観点 | 機能要件 | 非機能要件 |

|---|---|---|

| 定義 | システムが実行すべき具体的な処理やサービス | 機能以外でシステムに求められる品質条件 |

| 具体例 | 記事投稿、アクセス権管理、業務自動化、ユーザー管理、検索機能 | 性能・セキュリティ・拡張性・操作性・表示速度・同時アクセス対応 |

| 必須度 |

開発の最低条件として必ず実装が必要 |

プロジェクト内容により実装有無が変わる |

| 特徴 | 明確で測定可能な要件が多い |

抽象的・定性的な要件が多い |

| 役割 | 基本的な機能を実現する | 品質や使いやすさを保証する |

機能要件はCMS開発において必ず実装しなければならない最低条件ですが、非機能要件は実装の有無がプロジェクトごとに異なり、要件が抽象的である場合が多くあります。

両者をバランスよく定義することで、実用性の高いCMSを構築できます。

要件定義がCMS導入成功に欠かせない理由

要件定義が不十分だと、運用に合わないCMSが採用され、「使いにくい」「必要な機能がない」といった問題が発生し、プロジェクト失敗のリスクが大幅に増加してしまいます。

適切な要件定義により必要な機能・性能を漏れなく明確化しておけば、開発者や関係者と認識を共有でき、プロジェクト進行中の手戻りや仕様変更を最小限に抑えることが可能です。また、機能不足による追加開発、過剰な機能追加によるコスト増、システムの使いづらさといった問題を事前に避けることができます。

限られた予算と期間の中で最大の効果を得るためには、要件定義での慎重な精査は必須といえるでしょう。

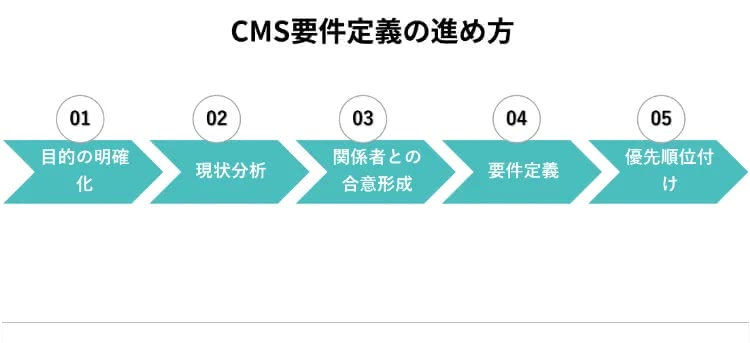

CMS要件定義の進め方

多くのCMS導入プロジェクトが頓挫する最大の原因は、「思いつきで機能を選んでしまう」ことです。場当たり的なアプローチでは、使われない機能ばかりが搭載された高額なシステムができあがってしまいます。

成功するCMSの要件定義には、明確な手順があります。目的の整理から始まり、現状分析、関係者との合意形成まで、体系的なアプローチを取ることで、真に必要な機能だけを見極めることができます。

ここでは、具体的な要件定義の進め方をステップ形式で解説します。

CMS導入手順を完全解説!効率的なWeb運営を実現するためのステップ

当記事では、CMSの要件整理から選定基準、導入ステップ、運用体制まで、CMS導入を成功させるための実践的なノウハウをわかりやすくお伝えします。

1.目的を明確にする

CMS導入を成功させるためには、まず「なぜCMSを導入するのか」という根本的な目的を明確に定義することが重要です。目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、後から「こんなはずではなかった」という事態に陥ってしまいます。

目的の設定では、「業務効率化を図りたい」「情報発信力を強化したい」「セキュリティを向上させたい」といった抽象的な表現ではなく、具体的な数値目標や成果物を伴う形で定義します。

2.現状分析を行う

現状分析では、現在のWebサイト運営における課題や問題点を詳細に洗い出し、改善すべき領域を特定します。

サイト構造・コンテンツ管理の調査

現行サイトの構造やコンテンツ管理フローを詳細に調査し、記事投稿から公開までのプロセスで発生している遅延や非効率な箇所を特定します。

外部ツール・システム連携の確認

使用中の外部ツールとの連携状況・データの受け渡し方法・更新頻度を確認し、生じている課題や改善の余地を明らかにします。

部門別業務プロセスの分析

各部門の業務プロセスや運用体制を確認し、どこにボトルネックが存在するかを明らかにします。データベースの構成や既存システムとの関係性も整理しておきます。

これらの現状分析で得られた情報は、次のステップで行う関係者へのヒアリングでも活用でき、より具体的で建設的な議論を進めるための土台となります。

3.関係者を巻き込む

ヒアリングでは、各部門の関係者から具体的なニーズ・運用上の課題・改善アイデアを幅広く収集します。

一部の関係者だけで要件を決めてしまうと、実際の運用段階で「使いにくい」「必要な機能がない」といった問題が発生するため、現場の担当者から経営層まで、すべての利害関係者を巻き込んだ合意形成を行うことが重要です。

収集した意見や要望を整理し、部門を横断した合意を形成することで、後工程での仕様変更や手戻りを防げます。

4.機能・非機能要件を洗い出す

収集した情報をもとに、CMSに必要な機能要件と非機能要件を体系的に整理します。機能要件とは「何ができるか」を定めるものであり、非機能要件は「どのような品質で動作するか」を定めるものです。

機能要件だけが注目されがちですが、非機能要件も同様に重要であり、運用の安定性や将来性を左右する要素となります。

5.優先順位付け

洗い出した要件に対して、「必須」「推奨」「任意」といった優先順位を設定し、プロジェクトの方向性を明確にします。すべての要件を同じ重要度で扱うと、予算や開発期間が膨らみ、プロジェクトが破綻する危険性があるためです。

優先順位の設定では、事業への影響度、実現の緊急性、コストパフォーマンスなどを総合的に評価するのがポイントです。例えば、必須要件は初期リリースで実装し、推奨要件は段階的な改善で対応、任意要件は将来的な検討事項として整理するといったアプローチが効果的です。

CMSの要件定義における機能リストの考え方

「高機能なCMSほど良い」という思い込みが、多くのプロジェクトを失敗に導いています。機能が豊富であることと、実用性が高いことは全く別の話です。

CMSの要件定義においては、「必須機能」と「便利機能」を混同すると、現場は混乱しコストも膨らみます。そのため、「どの機能を必ず搭載すべきか」「どこまで拡張性を持たせるか」を正しく分類することが重要です。

ここでは、要件定義の機能リスト作成において判断を誤らないための視点を整理します。

1.必須機能(最低限必要な機能)

CMSの必須機能とは、Webサイト運営において「これがなければ業務が成り立たない」という基盤となる機能群です。具体的には、以下の機能群が該当します。

コンテンツ管理の基本機能

Webサイト運営の根幹を担う、記事やページの作成・編集・公開・管理機能を行う機能です。

ユーザー・権限管理機能

安全な運用に必須となる、管理者・編集者・閲覧者の役割分担を明確にするユーザー管理とアクセス権限設定機能です。

安全性・信頼性確保機能

誤操作や事故を防ぐ承認フローや更新履歴の管理機能、権限に応じた管理画面表示やセキュリティ対策といった機能です。

上記は、多くの導入案件で必須とされる機能であるため、MECE(漏れなく、重複なく)を意識して厳密に定義しておく必要があります。

2.あれば便利な機能

便利機能は、業務効率化やユーザー体験向上に貢献しますが、なくても基本的な運営は可能な機能です。

デザイン・編集支援機能

デザインテンプレート、レイアウト編集、画像・動画の簡単管理・プレビュー機能など、サイトの作成や管理を効率化・簡便化するための機能です。

マーケティング・運営支援機能

サイトの改善活動を効率的に進めるための、分析・A/Bテスト・フォーム連携といったマーケティング支援機能です。

拡張・連携機能

多言語対応・外部ツール連携・コンテンツ公開スケジュール機能などの拡張・連携機能です。

より効率的なサイト運営を可能とする機能であるため、現場の状況にあわせて検討しておく必要があります。

3.不要に近い機能

不要に近い機能とは、自社の業務やサイト運用において実際に使われる可能性が低い機能です。

過剰な高機能オプション

高機能なマルチサイト管理機能・複雑すぎるカスタマイズ・独自ワークフローなどは、現場が使いこなせず不要となる場合があります。

運用実態に合わない機能

運用目的とかけ離れたマーケティングツール・分析機能、運用に不要な専用アプリ連携などは、実用性に欠けるため見直す必要があります。

コスト負担の大きい機能

保守やアップデートに多大なコストがかかる追加機能については、導入前に採用妥当性を慎重に吟味することが重要です。

導入コストが過大になる危険性があるため、慎重に精査して除外しておくことが重要です。

CMS要件定義でよくある失敗ケースと回避策

「想定していた運用ができない」「追加費用が発生してしまった」「現場から不満の声が上がっている」といった失敗は、CMSの導入でよく起こる典型的な事例です。しかし、これらの失敗の多くは、要件定義の段階で対策を講じることで回避できます。

失敗企業の多くは、「現状把握の甘さ」「関係者との認識共有不足」「優先順位の曖昧さ」という3つの落とし穴にはまっています。逆に言えば、この3点を徹底的にクリアにすることで、CMS導入の成功確率は飛躍的に高まります。

以下に、上記の失敗ケースと再発を防ぐための対策をセットで解説します。

【失敗ケース1】現行システムの機能把握不足

現行システムの機能把握不足は、CMS導入プロジェクトでもっとも頻繁に発生する失敗パターンです。現在利用しているCMSや周辺システムの機能を十分に棚卸しせずに進めてしまい、必要な機能が抜け落ちてしまうケースが典型例といえます。

問題が発覚するのは、新しいCMSの運用を開始した後です。「以前のシステムではできていた作業ができない」「連携していたツールが使えなくなった」といった声が現場から上がり、後から追加開発や設計変更が必要となります。

回避策としては、既存システムの画面や帳票をすべて洗い出し、運用担当者への詳細なヒアリングを実施することが重要です。単に機能リストを作成するだけでなく、実際の利用頻度や業務への影響度も合わせて把握しておくことで、真に必要な機能を見極めることができます。

【失敗ケース2】運用フローの現状分析が曖昧

運用フローの現状分析が曖昧なまま要件定義を進めると、実際の業務に適合しないシステムが出来上がってしまいます。

実際の失敗例として、「マーケティング部が作成したコンテンツを法務部が確認してから公開する」というフローを新システムで再現できず、公開作業が滞ってしまったケースがあります。複数部署が関わる承認プロセスが複雑化し、かえって業務効率が悪化したケースなどもあります。

回避策は、更新・承認・公開といった業務フローを業務プロセス図などで可視化し、関係者全員で内容を確認することです。新システムでも同等以上の効率性を確保できるように、関係者間で十分な合意形成を得てから要件に落とし込むことが重要になります。

【失敗ケース3】課題の優先度が不明確

課題の優先度が不明確なまま要件定義を進めると、限られた予算や期間を効果的に活用できません。どの課題から解決すべきかが判断できず、重要度の低い改善に多くのリソースを割いてしまう結果となりがちです。

典型的な失敗パターンは、見た目の改善や細かな機能追加に注力し、業務効率化や セキュリティ向上といった本質的な課題解決が後回しになることです。結果として、導入効果が実感できず「高いお金をかけたのに何も変わらない」という評価を受けることになりかねません。

回避策として、課題を「頻度」「影響度」「改善効果」などの客観的な軸で評価し、マトリックス形式で整理することが有効です。限られたリソースを最大の効果が期待できる領域に優先的に投資することで、CMS導入の成功確率を高めることができます。

CMSの要件定義にかかる費用とスケジュール感

「要件定義だけでどれくらいの費用がかかるのか?」「プロジェクト全体のスケジュールが読めない」といった不安は、CMS導入を検討する多くの担当者が抱える悩みです。予算確保や社内調整のためにも、現実的な費用感とスケジュール感を把握しておくことは必須です。

ただし、CMS要件定義の費用は「サイト規模」「機能の複雑さ」「カスタマイズの程度」によって大きく変動します。闇雲に安さを追求すると品質に問題が生じ、逆に過剰なスペックを求めると予算オーバーになりかねません。

ここでは、適正な投資判断のための具体的な目安をお示しします。

要件定義にかかる費用の目安

CMS要件定義の費用相場は、プロジェクトの規模や複雑さによって大きく変動します。適正な投資判断のために、具体的な目安を把握しておくことが重要です。

工程別の費用目安

CMS導入プロジェクトを外部に依頼した際の、一般的な工程別費用の目安は以下の通りです。

| 工程 | 費用目安(税別) |

説明 |

|---|---|---|

| 要件定義 | 10万円~60万円程度 |

必要機能や運用フローを整理する工程。 CMS導入の成否を左右する重要フェーズ。 |

| 企画・設計 | 30万円~100万円程度 | サイト目的に沿った構成やワイヤーフレームを作成し、後工程の指針とする。 |

| デザイン制作 | 30万円~100万円程度 |

テンプレートを基にブランドに合わせたデザインを制作。 カスタマイズ度で変動。 |

| 導入・実装 | 40万円~300万円程度 | CMS構築やテーマ実装、プラグイン導入を行う。規模や機能要件で費用が増減。 |

|

運用コスト (月額) |

1万円~3万円程度 | サーバー費や保守サポート。委託範囲により変動し、大規模では高額になる。 |

参考:CMS構築にかかる費用の相場とは?費用の内訳や費用を抑えるポイントも紹介|比較biz

プロジェクト規模別の総費用目安

CMSサイト構築全体にかかる費用は、プロジェクトの規模によって大きく異なります。

| サイト規模 | 費用目安 | 想定されるサイト例・特徴 |

|---|---|---|

|

小規模サイト (約5ページ) |

30万~100万円程度 |

シンプルなコーポレートサイト。 テンプレート活用が中心でカスタマイズは少ない。 |

|

中規模サイト (約15~30ページ) |

100万~200万円程度 |

採用サイトやECサイトなど。 ページ数や機能が増え、フォーム実装を含む。 |

|

大規模サイト (数百ページ規模) |

500万円以上 |

300ページ超の大規模サイトやメディア。 コンテンツ・機能が多く開発規模も大きい。 |

参考:CMS構築にかかる費用の相場とは?費用の内訳や費用を抑えるポイントも紹介|比較biz

費用感は案件やベンダーにより大きく異なるため、複数社から見積もりを取得することが重要になります。

プロジェクト全体のスケジュール感

CMS導入プロジェクトのスケジュール管理において、各工程の期間を正確に把握することが成功の鍵となります。要件定義は全体工程の基盤となるため、仕様確定が後続工程に大きく影響する重要な期間です。

各工程の期間目安

各工程ごとの一般的な作業内容と期間の目安は、次の通りです。

| 工程 | 期間目安 | 説明 |

|---|---|---|

| 要件定義 | 約1~3週間 |

サイトの目的・要求整理、仕様決定を行う。 関係者ヒアリングや要望整理に時間を要する。 |

| 企画・設計 | 約2~3週間 |

コンテンツの洗い出し、ページ構成・機能設計を行う。 サイトマップや構成案の作成・協議が中心。 |

|

デザイン・実装 |

約4週間~2ヶ月 |

デザインカンプ作成に2週間~1ヶ月、実装に2週間~1ヶ月が目安。 ページ数や機能が多いとさらに延びる。 |

参考:【工程別・サイト規模別】ホームページ制作期間の目安と短縮のコツ|climarks

プロジェクト規模別の全体期間

プロジェクトの規模によって、プロジェクト全体の期間は大きく異なります。

| サイト規模 | 全体期間目安 | 説明 |

|---|---|---|

|

小規模サイト (約5ページ) |

約2~3ヶ月 |

数ページのLPやシンプルな企業サイトを想定。 要件定義からデザイン・実装・テストまでを含む。 |

|

中規模サイト (約15~30ページ) |

約4~6ヶ月 |

一般的なコーポレートサイトや採用サイト規模。 コンテンツ量が多く、各工程にかかる日数が増加。 |

|

大規模サイト (数百ページ規模) |

約8~12ヶ月 |

大企業サイトやECサイトなど大規模案件。 ページ数・機能が多く、要件定義やデザインが緻密で長期化。 |

参考:【工程別・サイト規模別】ホームページ制作期間の目安と短縮のコツ|climarks

スケジュールに関しては、要件定義段階でリスクを十分に検証し、納期遅延を防ぐことが重要です。また、プロジェクトの進捗に応じて要件見直しや調整が発生するため、変更に対応できる余裕を持ったスケジュール設定が望ましいでしょう。

CMSの要件定義の成功事例

理論や手法を学んでも、「実際にはどうやって進めればいいのか」というリアルな疑問は残ります。成功企業の具体的な取り組みを知ることで、自社での実践イメージが格段に明確化されます。

以下にご紹介する3社の事例は、それぞれ異なる業界・規模・目的でCMS要件定義に取り組み、明確な成果を上げています。自社の状況に近い成功パターンを見つけ、参考にしてみてください。

株式会社ジェイ・キャスト|複数メディア展開を前提とした柔軟な要件定義

株式会社ジェイ・キャストは、複数のオウンドメディア展開を前提とした要件定義により、標準化と柔軟性の両立に成功しました。同社の事例のポイントは、将来的なメディア拡張を見据えて、統一性を保ちながらも各メディアの特性に応じた運用ができる仕組みを構築した点にあります。

要件定義では、管理画面のカスタマイズによる編集効率化とアクセス権管理を重視し、社内運用ルールに合致した機能制御を明文化することでガバナンスを強化しました。将来の拡張性を考慮した土台作りを徹底しているのが特徴です。

結果として、新規メディア立ち上げ時にCMSの柔軟性を活かし、合理的な運用が可能となりました。継続的な要件見直しを設定することで、時代の変化に即応する運用最適化も維持しています。

参考:株式会社ジェイ・キャスト「東京バーゲンマニア」- Movable Type 導入事例|six apart

日本サニパック株式会社|マーケティング基盤強化を目的とした詳細な要件定義

日本サニパック株式会社は、マーケティング基盤強化を目的にCMSを導入し、詳細な要件定義により「リニューアル後わずか半年でセッション数が約5倍に増加」という驚異的な結果を実現しました。同社の成功要因は、商品情報サイトとSNSキャンペーンを連動させる運用のための要件を詳細に策定したことです。

単にWebサイトをリニューアルするのではなく、マーケティング活動全体の効率化を見据えた包括的な要件定義を行いました。コンテンツの更新体制整備と操作性を重視し、SEO対策やMA活用による継続的なマーケティング強化も要件に反映しています。

CMS導入を通じてマーケティング基盤の強化に成功し、具体的な数値成果として現れた優秀な事例といえるでしょう。

参考:リニューアルオープンから半年経たずに、セッション数が5倍近く増加!/日本サニパック株式会社|BlueMonkey Media

青山商事株式会社|編集効率を最重視したヘッドレスCMSの要件定義

青山商事株式会社は、旧CMSの速度低下と操作性不足という明確な課題を受け、ヘッドレスCMSの導入を決定しました。同社の要件定義では、編集画面の操作性向上を最重要機能として位置づけ、現場の使いやすさを最優先に検討を進めているのがポイントです。

特筆すべきは、多機能よりも使いやすさを優先して機能選定を行い、現場の負担軽減を実現した点です。関連コンテンツの自動レコメンド機能によるユーザー回遊率向上も考慮し、運用効率とユーザー体験の両立を図りました。

移行後は作業時間が大幅に短縮され、運用の効率化と品質向上の両方を実現しており、現場の業務効率化を重視する企業にとって参考になる成功事例です。

従来型CMSからWebメディア特化のヘッドレスCMSに移行、表示スピードと記事の作成・管理・運用の改善

BERYLのCMS移行の支援事例。ご支援したのはスーツスクエア(青山商事株式会社)様です。

CMS導入の成功は要件定義で決まる!実践ポイントを押さえて着手しよう!

CMSの導入は、要件定義をどれだけ丁寧に行えるかで成否が決まるといっても過言ではありません。曖昧な要件では、とうてい実際の運用には耐えられないシステムが残ってしまいます。

しかし、目的の整理・機能要件と非機能要件の洗い出し・関係者と合意形成を精緻に行えば、失敗の多くは未然に防げます。費用やスケジュールの目安も理解しておけば、プロジェクト全体を見渡しながら安心して進められるでしょう。

要件定義は実践ポイントを押さえておけば、非エンジニアの方も必要十分なクオリティを担保できます。自社の戦略に沿ったCMS活用の未来を実現するためにも、ぜひ当記事を参考にして最初の一歩を踏み出してみてください。