近年では、集客力を高めつつも、広告費の削減や広告依存からの脱却を図りたいと考える企業が増えています。

このような課題の解決策として注目されているのが「オウンドメディア」です。自社で情報発信をコントロールできるため、信頼の蓄積やブランディングに有効であり、見込み顧客との継続的な接点を持つこともできます。

本記事では、オウンドメディアのメリットとデメリットを整理し、導入に向けた判断材料を提供します。費用対効果や運用ステップも具体的に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

オウンドメディアとは?

オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自ら保有・運営する情報発信メディアの総称です。

代表的な媒体には、「Webサイト」「ブログ」「コラム」「FAQ」「メールマガジン」などがあり、すべて自社の管理下のもと運営されるのが特徴です。広義では、「パンフレット」「カタログ」「DM」といった紙媒体も含まれることがあります。

現在はWeb上でのメディアが主流となっており、自由に情報を発信できるためブランドの世界観や価値を一貫して伝えられる点や、見込顧客との信頼関係構築に役立つことが強みです。

ペイドメディア・アーンドメディアとの違い

オウンドメディアについて理解を深めるには、他のメディア種別との違いを理解しておくことが重要です。以下の表で、各メディアの定義・特徴・具体例を比較してみましょう。

| メディア種別 | 定義・特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| オウンドメディア | 企業が自社で所有・運営し、情報発信・管理ができるメディア | 公式サイト・ブログ・メールマガジン・パンフレット |

| ペイドメディア | 広告枠を購入して露出を得るメディア | テレビCM・Web広告・新聞広告 |

| アーンドメディア | ユーザーや第三者によって自社情報が拡散されるメディア | Facebook・X(旧Twitter)・口コミサイト・ニュースサイト等 |

オウンドメディアは全面的に自社がコントロールできる一方、ペイドメディアは「お金を払って露出する」、アーンドメディアは「ユーザーや第三者の評価・拡散に依存する」という違いがあります。

オウンドメディアの活用シーン

オウンドメディアは、目的やターゲットに応じてさまざまな場面で活用できます。以下は代表的な活用シーンです。

- 集客・認知拡大

検索エンジンで見つけてもらいやすい記事やコラムを定期的に発信することで、自社を知らなかった層にもアプローチ可能。SEOを意識したコンテンツにより、広告に頼らず長期的な集客・認知拡大効果をもたらします。 - ブランディング

企業の理念や価値観を丁寧に言語化したコンテンツは、ブランドイメージの形成に効果的です。言葉やストーリーを通じて、企業の「顔」を伝えることができるため、共感を呼びやすくなります。 - リード獲得・育成

ホワイトペーパー・導入事例・よくある質問などのコンテンツを用意することで、見込み顧客の連絡先の取得につながります。資料をダウンロードしたユーザーに対して、ステップメールや関連コンテンツを案内すれば、関係を深めながら購入や契約に結びつけることが可能です。 - 採用強化

社員インタビューや職場の雰囲気を伝えるコラムは、応募を検討している人にとって非常に参考になります。企業文化や働き方への理解が深まることで、ミスマッチを防ぎ、質の高い採用にもつながります。 - 既存顧客との関係深化

購入後のサポート情報や活用事例、メールマガジンの配信などを通じて、顧客との接点を維持・強化できます。継続的に役立つ情報を届けることで、信頼が高まり、リピートや紹介といった成果につながりやすくなります。

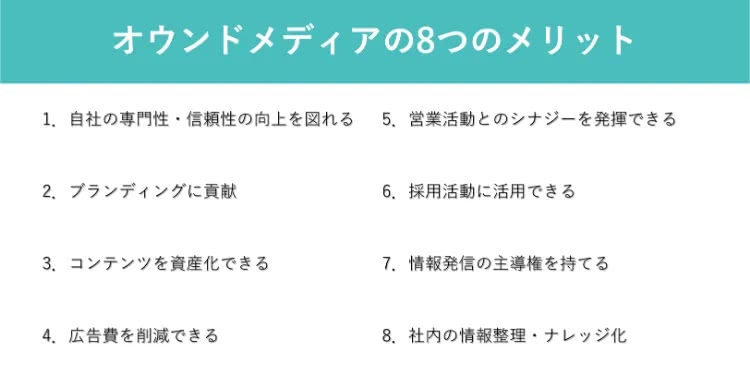

オウンドメディアの8つのメリット

オウンドメディアは、自社の発信力を強化して顧客との接点を増やすことができる点が大きな魅力であり、企業にさまざまなメリットをもたらします。以下で詳しく見ていきましょう。

1.自社の専門性・信頼性の向上を図れる

オウンドメディアは、自社の専門性や信頼性を強化するために非常に効果的な手段です。自社の持つ知識やノウハウを体系的に発信できるため、読者にとって「頼れる情報源」として認識されやすくなります。

Googleが評価軸として重視する「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を意識したコンテンツ制作を行えば、SEOにおいても有利に働きます。具体的には、「実務経験に基づく具体例の提示」「第三者である専門家による監修」「独自の知見を含む構成」が評価されやすく、検索結果の上位表示につながります。

このような専門性の高い発信は、業界内での信頼獲得にもつながり、競合との差別化を明確にします。「商品やサービス」ではなく、「企業としての知見と姿勢」が評価されるようになることで、長期的なブランド価値の向上も見込めます。

オウンドメディアは、単なる集客ツールではなく、信頼構築とブランディングの基盤となるマーケティング資産であると認識しておきましょう。

2.ブランディングに貢献

オウンドメディアは、中長期的なブランディング戦略において非常に有効な手段です。単なる情報発信の場ではなく、自社の価値観・ビジョン・ストーリー・文化を積極的に伝える役割を果たします。

広告では伝えきれない背景や想いを丁寧に言語化することで、ユーザーとの間に感情的なつながりを生み出すことができます。専門性の高い情報や、業界動向に基づいた深い内容を継続的に発信すれば、自然と信頼が積み重なり、ブランドに対する評価も向上させることが可能です。

「検索で偶発的に訪れたユーザーが、コンテンツを読み進めるうちに企業に共感を抱き、ファン化する。」そんな好循環を生み出せるのが、オウンドメディアの大きな強みです。

このように、オウンドメディアは企業の存在感を業界内に浸透させ、自社のアイデンティティやポジションを確立する土台になります。

3.コンテンツを資産化できる

オウンドメディアの最大の魅力は、作成したコンテンツを、長期的に成果を生む資産として活用できる点にあります。記事やコンテンツは一度公開すればネット上に残り続け、時間の経過とともに検索経由での流入を積み重ねていきます。その結果、運用を続けるほどに費用対効果を高め続けることが可能です。

コンテンツを資産化するまでにはコスト・時間・手間がかかりますが、いずれは自社のブランディング・認知拡大・リードナーチャリングの基盤として、安定的な成果をもたらすメディアへと成長していくのがオウンドメディアの特徴です。

例えば、検索エンジンで上位に表示された記事は、広告出稿なしでも安定してアクセスを集め、営業やマーケティングにおけるリード獲得へと繋げることが可能です。また、業界知識・ノウハウを体系的にまとめておくことで、初めて訪れる読者にとっても有益な情報源となり、信頼獲得に貢献することもできます。

企業にとって、持続的な集客チャネルを確保することは経営の安定にも直結します。広告に頼らず成果を出せる仕組みを構築できる点で、オウンドメディアの資産性は極めて大きな価値を持つと言えるでしょう。

4.広告費を削減できる

オウンドメディアは、広告費を削減しつつ安定した集客を実現する強力なマーケティング手法です。上述の通り、制作したコンテンツが「資産」となり、長期間にわたって自然検索からの流入が見込めるため、広告を出稿し続けなくても一定のアクセスを維持できるためです。

一方で、リスティング広告やSNS広告は出稿をやめた瞬間に集客が止まり、費用対効果も出稿量に依存します。たとえば、Eコマースの平均CPAは約5,200円、サービス業では5,500円に達するというデータもあります。

これに対して、オウンドメディア経由のリード獲得単価が2,000円前後に収まるケースも多く、単純比較でも大きな差があります。実際に、オウンドメディア運用によりマーケティングコストを大幅に圧縮しながら成果を上げている企業も増えています。

広告費のかからない集客チャネルを確立できれば、他の施策へ予算を回す余裕も生まれるため、オウンドメディアは広告費削減と費用対効果の向上を両立できる有効な手段といえるでしょう。

5.営業活動とのシナジーを発揮できる

マーケティング資産であるオウンドメディアは、営業活動との強いシナジーを生み出すことも可能です。記事や資料を営業ツールとして活用することで、営業効率を高めながら、顧客との信頼関係も構築できます。

例えば、商品やサービスの導入事例・ホワイトペーパー・競合比較記事などをあらかじめ公開しておけば、見込み客が自ら情報を吸収し、理解を深めていく状態をつくれます。

また、オウンドメディアを起点とした情報提供は、MAやインサイドセールスとの連携にも有効です。顧客の閲覧履歴や反応をもとに適切なタイミングでアプローチすれば、リードの温度感を見極めやすくなり、提案の精度と成約率も上がります。

このように、オウンドメディアは営業活動の各フェーズに寄り添う「営業パートナー」として活用できます。コンテンツの力で情報を届け、課題を解決するスタイルに切り替えることで、営業現場の負担軽減や商談の質の向上につなげることが可能です。

6.採用活動に活用できる

オウンドメディアは、採用活動においても高い効果を発揮します。自社で運用するため、伝えたいメッセージを求職者にダイレクトに届けられ、企業の魅力を的確に伝えることができます。社員インタビュー・職場紹介・福利厚生・制度に関する記事などを通じて、企業のカルチャーやリアルな働き方を発信できる点が大きな強みです。

これにより、以下のようなベネフィットが期待できます。

- 認知度の向上

自社の採用メッセージを広く発信できる。 - 差別化を図れる

競合他社では見られない自社独自の魅力を打ち出せる。 - エントリー数の増加

共感を得た求職者からの応募が増える。 - 求職者の質が高まる

ミスマッチを防ぎ、志望度の高い応募者を集められる。 - 採用コストの削減

媒体への依存度が下がり、長期的に自社資産として活用できる。

最近では、媒体に頼らず自社主導で採用活動を行える仕組みとして、採用専用のオウンドメディアを立ち上げる企業も増えており、採用ブランディングの柱として注目されています。

7.情報発信の主導権を持てる

オウンドメディアは、情報発信の主導権を企業自身が握れる点も大きなメリットです。自社で保有・管理するメディアであるため、伝えたい内容や発信のタイミング、表現方法を自由に設計できます。

これは、SNSや外部メディアのようにアルゴリズムやガイドラインに縛られることがないという意味でもあります。企業が直接理想の形でメッセージを届けられる環境が整うことで、ブランディング効果を飛躍的に高めることが可能です。

万が一トラブルが発生した場合でも、企業の公式見解や謝罪文をスピーディーに掲載することが可能です。これは、誤解の早期解消や事態の沈静化に大きく寄与します。

外部のルールに左右されず、自社の価値観をしっかりと発信できる環境を整えることは、企業の信頼性向上や顧客との関係構築において優位に働きます。

8.社内の情報整理・ナレッジ化

オウンドメディアは、社内の情報整理にも役立てることが可能です。よくある質問・事例・トラブル対応などを記事として蓄積することで、社内専用のナレッジベースとして機能し始めます。情報が体系化されることで、新人教育がスムーズになり、現場では迷わず対応できるようになります。

実際に導入した企業では、以下のような効果が得られています。

- 新人教育の時間と工数を削減

- 営業やサポート業務での顧客対応が迅速化

- 部署間での情報共有がスムーズになり連携が強化

- 特定の担当者に依存しない体制を構築

このように、オウンドメディアは集客だけでなく、企業内部の情報基盤を整えるための仕組みとしても有効に機能します。

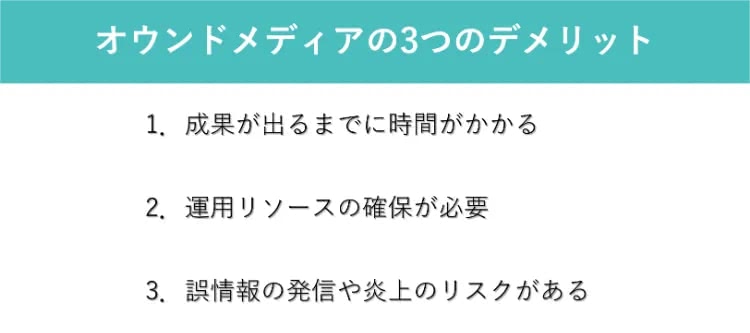

オウンドメディアの3つのデメリット

オウンドメディアの運営にはいくつかの課題も伴うため、デメリットについて正しく理解しておくことが重要です。

1.成果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディアは、成果が出るまでに時間がかかることがデメリットです。検索エンジンが新しいサイトやコンテンツの評価に時間を要するため、コンテンツの量・質・サイト全体の信頼性の蓄積が必須となります。

成果を出すには長期視点を持ち、継続的にコンテンツを積み上げ、運用改善を繰り返すことが重要です。地道な運用努力を続けることで、オウンドメディアは広告に依存しない強力な資産となり、将来的には安定した集客・信頼構築の土台になります。

立ち上げ初期の集客力は期待できないため、広告やSNSを活用して短期的な成果を補う工夫も必要です。

2.運用リソースの確保が必要

オウンドメディアの運用には、継続的なリソースの確保が必須です。記事の執筆・更新・SEO対策・CMSの管理など、多大な時間・労力・知識が必要になるためです。仮にすべてを社内で内製する場合は、専門スキルを持ったライターやエンジニアの確保が課題となります。一方で、外注に頼るとコストが膨らむ傾向があり、採算が合わないケースもあります。

内製・外注いずれもメリット・デメリットがあるため、バランス良く組み合わせることが重要です。例えば、戦略立案や情報設計は社内で行い、記事制作やデザイン業務は外部に委託するなど、状況に応じて柔軟に役割分担を行うと、スムーズな運用を行うことができます。

オウンドメディアは継続的に育成していく媒体であるため、効率よく成果を出すには、自社に合った体制とパートナーシップの構築が鍵を握ります。

3.誤情報の発信や炎上のリスクがある

オウンドメディアには、誤情報の発信や表現ミスがブランド価値を損なうリスクがあるのがデメリットです。自社の名前を出して発信する以上、信頼を失うと回復に時間がかかるため、正確性と表現の慎重さが求められます。

特に、事実誤認や不用意な発言は、SNSでの拡散により一気に「炎上」へとつながる恐れがあるため注意が必要です。このようなリスクを防ぐには、以下のような事前のチェック体制が重要です。

- 記事の公開前に複数人でレビューし、専門性や表現に問題がないかを確認する

- 運用ガイドラインをあらかじめ構築し、関係者全員で共通のルールを共有する

- 記事チェック・承認のフローを構築し、品質と信頼性を担保する

- 万が一のトラブルに備え、リスクが発生したときの対応マニュアルも用意しておく

情報発信は武器にもなりますが、扱い方を誤るとリスクにもなります。適切な体制づくりが、健全なメディア運用につながります。

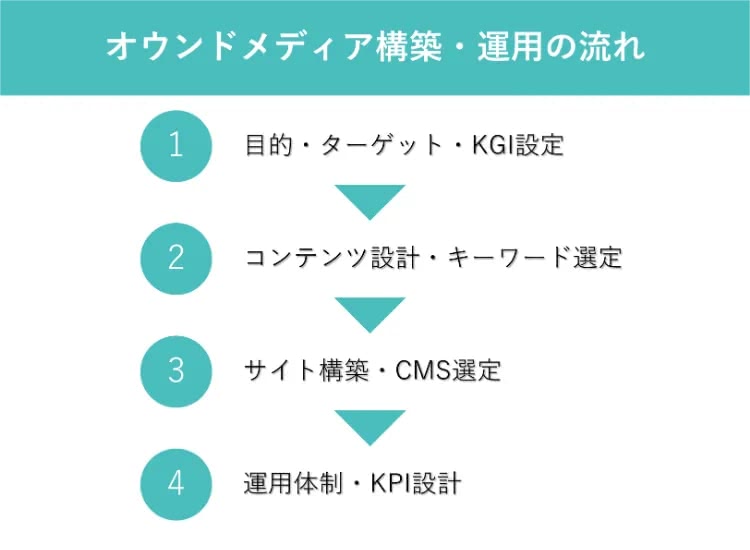

オウンドメディア構築・運用の流れ

オウンドメディアを成功させるには、各ステップを丁寧に進めていく段階的なアプローチが重要です。以下に詳しく見ていきましょう。

1.目的・ターゲット・KGI設定

オウンドメディア構築の最初のステップは、目的・ターゲット・KGI設定です。これらを設定しないまま運用を始めると、情報発信に一貫性がなくなり成果を得にくくなるため、初期段階で明確化しておくことが重要です。以下は、代表的な設定例です。

| 目的設定 |

|

| ターゲット設定 (ペルソナ設計) |

|

| KGI設定 |

|

2.コンテンツ設計・キーワード選定

オウンドメディアで成果を出すには、コンテンツ設計とキーワード選定が戦略の中核を担います。狙うべきテーマ・キーワードを明確にすることで、的確で質の高い情報発信が可能になります。具体的には、以下の3つの施策が重要です。

- 競合調査

競合他社のオウンドメディアやWebサイトを調べ、どのようなコンテンツが評価されているか、またどの検索キーワードで流入を得ているかを分析します。 - SEOキーワードリサーチ

ターゲットとなるユーザーがどのような言葉で検索しているのかをリサーチします。検索ボリューム・競合性・検索意図を踏まえて、狙うべきキーワードに優先順位をつけます。 - コンテンツ戦略の立案

「誰に」「どのような情報を」「どう届けるのか」を明確にし、コンテンツの方向性を定めます。記事ジャンル・テーマ・構成のパターンなどを設計し、自社の強みやターゲットの課題に寄り添った企画を立てます。

3.サイト構築・CMS選定

オウンドメディアの効果を最大限に引き出すには、サイト構築とCMS選定を慎重に行う必要があります。以下のポイントを押さえることで、スムーズで成果の出やすいメディア運営が可能になります。

1.CMS選定時のチェックポイント

CMSを選ぶ際は、運営目的に沿った機能性と操作性が不可欠です。主な確認項目は以下の通りです。

- 目的・用途に合った機能の充実度

企業ブログ・採用サイト・ブランドメディアなど、用途に適した機能を備えているかを確認します。 - 拡張性・カスタマイズ性

将来的な仕様変更や機能追加に柔軟に対応できるかを見極めます。 - 操作性・導入のしやすさ

専門知識がなくても更新・運用が可能かどうか、管理画面の使いやすさをチェックします。 - セキュリティ・サポート体制

サイバー攻撃への対策や、トラブル時のサポート対応が整っているかを確認します。

2.サイトマップ・デザイン設計

設計フェーズでは、ユーザー目線で構造を整理し、導線を明確にすることが重要です。

- サイトマップの作成

全体のページ構成や階層を設計し、必要なページを洗い出します。 - ワイヤーフレームの作成

各ページのレイアウトを設計し、情報の配置やコンテンツの見せ方を明確にします。

3.サイト構築・CMS導入

設計をもとに、実際のサイト構築を行います。

- ドメインの取得

ブランド名や目的に合った独自ドメインを取得します。 - サーバー契約

必要な処理速度や容量を見積もり、信頼性の高いサーバーを選定します。 - CMSの導入と初期設定

テーマ選定、デザインカスタマイズ、各種プラグインの設定などを行います。 - 初期コンテンツの準備と公開

最低限必要なコンテンツを用意し、ユーザーが価値を感じられる状態で公開します。

4.運用体制・KPI設計

オウンドメディアは、どのように運用するかがメディアの価値を左右するため、以下のポイントを押さえて詳細に設計しておくことが重要です。

- 組織体制の構築

リーダーを中心に、ディレクター・ライター・編集者・デザイナー・エンジニアなど、それぞれの専門性に応じた配置が求められます。社内で複数の人材を抱えるのが難しい場合には、外部との連携も視野に入れます。 - 自社運営か外部委託かを選択

社内に十分なリソースがある場合は、自社で一貫して運営した方がスピード感やブランド理解の面で有利です。一方、専門的な知見や制作力が必要な場合は、外部の制作会社やライターと連携するのが効果的です。戦略やコスト、社内リソースを踏まえて最適な形を選ぶのがポイントです。 - 業務フロー・運用ルールの策定

品質のばらつきや属人化を防ぐため、起案から公開までの一連の流れを整理して標準化しておきます。ブランドの一貫性を保つため、品質管理のルールや、トーン&マナーのガイドラインを文書化し、関係者全体の認識も揃えておきます。 - KPI(重要業績評価指標)の設定

「何を成果とするか」が明確でないと、評価も改善もできません。アクセス数、記事本数、SNSでのシェア数、リード獲得件数など、自社メディアの目的に応じてKPIを設定しましょう。 - 行動目標の明確化

KPIを実現するには、日々の行動に落とし込む必要があります。各担当者ごとに追うべき具体的な行動目標を設定することで、運用の質が安定します。 - 効果測定と改善サイクルの構築

定期的にKPIの達成度を振り返り、課題が見つかれば戦略やフローを見直します。改善のサイクルを回し続けることが、長期的に成果を積み重ねるうえでは必須です。

オウンドメディア成功事例

オウンドメディアの成功事例を見ることで、実際の効果や可能性について理解を深めることができます。以下に実際に成果を上げた事例をご紹介していますので、実例からヒントを得て自社の戦略に活かしましょう。

東海バネ工業株式会社:製造業

老舗のばねメーカーである東海バネ工業株式会社は、自社の専門性と強みを生かし、「ばね探訪」というオウンドメディアを立ち上げました。メディアでは、「製造現場で培われた高い技術力」「職人のこだわり」「モノづくりへの情熱」など、普段は見えにくい現場のリアルを丁寧に発信しています。

この情報発信により、既存顧客はもちろん、これまで接点のなかった業界外の企業からも問い合わせが増加。営業活動がスムーズになり、営業効率の大幅な向上につながりました。また、ばねや加工技術などの専門的なキーワードでのSEO評価も高まり、検索経由のアクセスが継続的に増加。見込み顧客の獲得に直結しています。

同社の担当者は「現場の価値や当社の強みを自分たちの言葉で発信することで、取引先の信頼が深まり、新たなリードも得られるようになった」と語っています。情報発信が単なる広報にとどまらず、信頼構築と売上貢献という成果を生んだ好例です。

freee株式会社:IT系

freee株式会社が運営する「経営ハッカー」は、中小企業の経営者や経理担当者に向けて、会計・税務・経営に関するノウハウをわかりやすく発信しているオウンドメディアです。

特にSEO対策に力を入れており、検索からの自然流入を増やすために、ユーザーが求める実務的な情報を継続的に蓄積。結果として、オウンドメディア経由での問い合わせ件数やコンバージョン率が向上し、クラウド会計ソフト「freee」の利用者拡大に大きく貢献しました。

営業活動の面でも効果は明確で、担当者からは「記事を送るだけで提案がスムーズに進むようになった」という声が上がっています。価値ある情報を無料で提供することで、単なる広告では得られない信頼関係を築けた点が、オウンドメディアの強みとして活きています。

株式会社キャップドゥー・ジャパン:士業系

業務改善のコンサルティングを手がける株式会社キャップドゥー・ジャパンは、自社の理念やノウハウを発信する手段として、オウンドメディア「クラウド豆知識」を運用しています。同メディアでは、読者の実務に役立つ経営課題や業務効率化に関する情報を継続的に発信してきました。

その結果、メディア開設前と比較して、月間の平均アクセス数は10倍以上に増加。問い合わせ件数は30倍以上に大幅に増加し、売上も6倍にまで成長しました。単なる情報発信にとどまらず、自社の想いや理念を丁寧に伝えたことで、「価値観に共感する企業」からの問い合わせが増えたことが決め手です。

担当者は「オウンドメディアを始めて本当によかった」と振り返っており、実際に「記事を読んで共感しました」という声が増えたことで、営業活動が以前よりもスムーズになったと語っています。

自社に最適な方法で、オウンドメディア運用をスタートしよう!

オウンドメディアは、企業自らが情報を発信・管理できるため、専門性や信頼性の蓄積に加えて、中長期的なブランディングや見込み顧客の育成につながります。作成したコンテンツは資産として蓄積され、時間の経過とともに効果を増すという利点もあります。

短期的な施策で差別化が難しくなった現代において、オウンドメディアは企業の特色や魅力を存分に伝え、見込み顧客とのつながりを築くための強力な武器になり得るでしょう。

競合との差別化に悩んでいる企業や、広告コストに頭を抱えている担当者の方は、ぜひオウンドメディアという選択肢を検討してみてください。