「検索で1位を取ったのに、アクセスが伸びない」「最近クリック数が減った気がする」といった悩みを抱えていませんか?

その原因の一つに、「ゼロクリック検索」があるかもしれません。

実は今、ユーザーがGoogleの検索結果ページを見ただけで、サイトに訪れないケースが増えています。

特に、AIが検索結果を要約して表示する AIによる概要(AI Overview)の登場によって、この傾向はさらに強まっています。

本記事では、ゼロクリック検索が企業に与える影響を整理し、これからのSEOで意識すべき指標や、実践できる対策をわかりやすく解説します。

読み終えるころには、「検索流入=順位」という常識を超えた、AI時代のSEO戦略が見えてくるはずです。

目次

ゼロクリック検索とは?

ゼロクリック検索とは、「ユーザーが検索結果画面だけで疑問を解決し、サイトを訪れない検索行動」を指します。

近年は特に、GoogleのAI概要(AI Overview)が大きな影響を与えています。

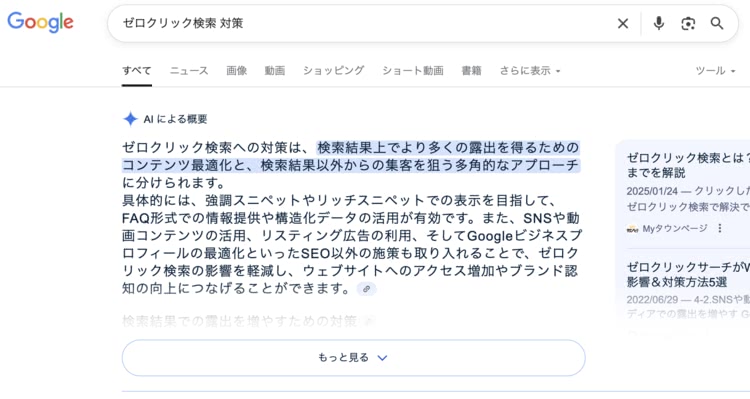

たとえば「ゼロクリック検索 対策」と調べると、AIが複数のサイトを要約し、答えを検索画面内に表示しています。

ユーザーは要約を読むだけで満足し、サイトを訪れずに次に行動に移ってしまいます。

Googleは検索体験をより便利にするため、これまでにも検索結果を進化させてきました。

強調スニペットやナレッジパネル、Googleマップに加えてAI概要が登場し、今は多くの検索が「クリック不要」で完結する時代になっています。

ゼロクリック時代の検索結果と企業への影響

このような時代の変化の中で、企業に与える影響や、影響を受けやすいキーワードについてお伝えします。

検索結果の三層化:AI概要と広告配置の現在

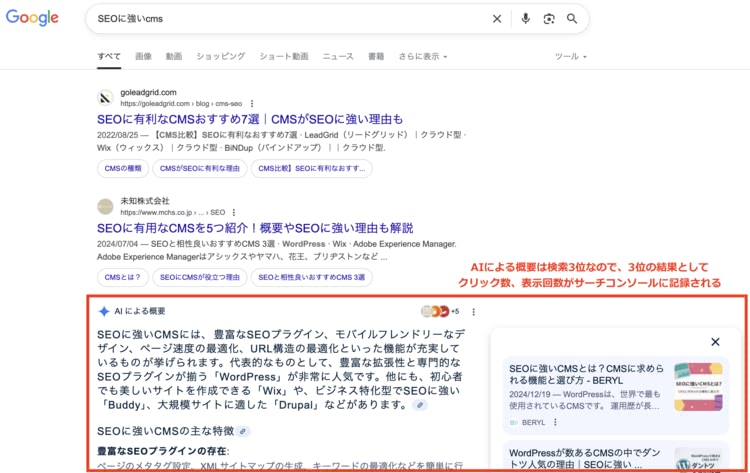

いまのSERPは、AI概要(AI Overviews)がページ上部に大きく表示され、広告はその上・中・下のいずれかに入るケースが増えています。

つまり、従来の「広告→自然検索」の二層構造から、AI概要が強く目立つ三層構造へと変わりました。

参考:広告と AI による概要について - Google 広告 ヘルプ

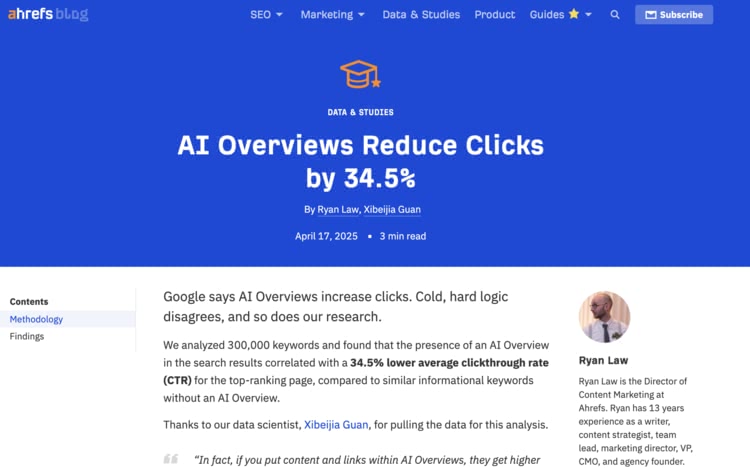

検索1位でもCTRは約35%減少

検索結果の配置変化により、ユーザーは検索結果で答えを把握しやすくなり、サイトを開かずに次の行動(別キーワードでの再検索・ほかの要素の閲覧など)へ移りやすくなりました。

実データでも、AI概要が表示されるクエリでは、1位のCTRが大きく下がる傾向が確認されています。

Ahrefsの分析では、情報検索型のクエリにおいて検索1位のCTRが約35%減少したと報告されています。

CTR低下の影響を受けやすいクエリ

ゼロクリック検索の影響は「Knowクエリ」で特に起こりやすい傾向があります。

検索クエリは一般的に

- 知りたい(Knowクエリ)

- 行きたい(Goクエリ)

- やってみたい(Doクエリ)

- 買いたい(Buyクエリ)

に分類されます。

それぞれ、以下のような特徴があります。

| 分類 | キーワード例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 知りたい (Knowクエリ) |

「ゼロクリック検索 対策」 「パスタ 作り方」 「確定申告 期限」 |

情報を調べたいときの検索。商品や行動に直結しないケースも多い。 |

|

行きたい (Goクエリ) |

「楽天 ログイン」 「東京都庁 アクセス」 |

特定の場所やサイトにアクセスしたいときの検索。 |

|

やってみたい (Doクエリ) |

「ホテル 仙台 予約」 「Zoom インストール」 |

何かを体験・実行したいときの検索。サービス利用や操作方法を含む。 |

|

買いたい (Buyクエリ) |

「iPhone 15 購入」 「プロジェクター おすすめ 2025」 |

購入や契約など、明確に商取引につながる検索。 |

この中でもKnowクエリは検索意図(=ユーザーの知りたいこと)が明確なので、AIによる概要が表示されやすくなっています。

引用元表示は小さく、ブランド認知につながりにくい

AIによる概要は複数ソースを要約する仕組みのため、出典ロゴやリンクが小さく表示されがちです。

その結果、ユーザーは本文だけを読んで満足し、どのブランドの情報かを意識しにくくなります。

検索で上位掲載できても、ブランドの認知につながらないのであれば、SEOに投資する意義も薄れてしまいます。

ゼロクリック検索時代の重要指標

これまでSEOは「上位表示すれば自然にアクセスが増える」という考え方が中心でした。

しかし、AI概要の登場によって、検索画面の中で答えが完結するケースが増えています。

そのため、クリック数だけを成果指標とするのではなく、検索画面上で「引用される・信頼される」存在になることを評価軸に加える必要があります。

AIからの引用数

AI概要に自社ページが出典としてリンクされる頻度です。

残念ながら現状のGoogle Search Consoleでは AIによる概要経由のクリックや表示を分けて確認することはできません。

クリック数や表示回数はカウントされているものの、掲載順位は全て「AIによる概要の順位」として扱われます。

参考:表示回数、掲載順位、クリック数とは - Search Console ヘルプ

そのため、AI概要に自社が引用されているかを確認するには、目視での確認が現実的です。

週に一度程度、主要なクエリで検索を実際に行い、自社のURLが引用元として掲載されているか確認しましょう。

ナレッジパネル掲載の有無

ナレッジパネルは、会社名やサービス名を検索したときに画面の横に出る「公式プロフィール」のようなものです。

検索した人に対して「この情報は信頼できるものですよ」と伝える役割があります。

ナレッジパネル掲載そのものは以前から大切でしたが、AI時代では「AIに信頼される情報源になるための前提条件」としての意味合いが強まったといえます。

AIは複数の情報源を組み合わせて要約しますが、その際に「誰の情報か」を判断する材料として、Googleが組織やブランドをどの程度認識しているかが影響します。

ナレッジパネルが正しく表示されていれば、検索エンジン側にブランドの存在が一貫して理解されていることの証拠になります。

参考:組織のスキーマ マークアップ | Google for Developers

ゼロクリック検索へのSEO対策

ゼロクリック検索が広くみられるAI時代でも、基本的にとるべきSEO対策は変わりません。

ただし、いくつかの軌道修正は必要になると言えます。

AIに学習される「情報源」になるための工夫

検索やAIに「誰の情報か」を正しく伝えるには、ブランドの「名札づくり」が欠かせません。

WebSite や Organization といった構造化データを設定しておくと、サイト名やロゴ、公式プロフィールがGoogleに正しく伝わり、検索結果での出典表示が安定しやすくなります。

これ自体が直接AI概要への引用を保証するわけではありませんが、AIにもユーザーにも「信頼できる情報源」として認識される基盤になります。

コンテンツ最適化で引用・クリックを獲得する

ゼロクリック検索では、ユーザーが検索結果だけで満足してしまうことが多くなります。

だからこそ、「続きを読みたい」と思わせる仕掛けが重要です。

とくに有効なのは 表・画像・動画などのビジュアル要素です。

AI概要で要点が抜き出されても、数字や比較表、実際の操作動画までは伝えきれません。

サイトにアクセスすれば「より詳しく理解できる」と感じさせる工夫を盛り込むことで、クリックにつなげやすくなります。

さらに、訪問後の体験が成果を左右します。

AI概要から流入したユーザーは答えの一部を既に知っているため、記事内ではさらに詳しい解説や比較情報など、次の行動につながる内容を提示しましょう。

そのうえで、資料請求や購入などの行動につながる導線を自然に配置すれば、クリック後の成果を高められます。

ブランド認知と信頼を高める工夫

ゼロクリック検索ではサイト名が表示されにくいため「誰の情報か」が見えにくくなります。

だからこそ、信頼性を積み重ねる工夫が必要です。

まずは 著者や監修者を明記し、専門性や経験をはっきり示しましょう。

さらに、統計や定義には信頼できる外部出典を添えることが欠かせません。

この施策によって、AIにとってもユーザーにとっても、「根拠がある情報源」と認識されやすくなります。

また、一次情報や実体験の活用は特に効果的です。

自社の独自調査やスタッフの体験談など、他にはない情報は差別化につながり、AIからも「ユニークな情報源」として評価されやすくなります。

まとめ:ゼロクリック検索はリスクでありチャンス

ゼロクリック検索の広がりによって、SEOの評価軸は「順位やアクセス数」から「引用されること・信頼されること」へと変わりつつあります。

これまでのように「クリック数」だけを追いかけても成果が見えにくい時代です。

今後は、検索画面で自社の名前や情報がどれだけ正しく引用され、AIやユーザーに「信頼できる情報源」と見なされているかを新しいKPIとして意識する必要があります。

この変化を前向きに捉えれば、ゼロクリック検索は脅威ではなく、ブランドの存在感を広げるチャンスにもなります。

コンテンツ運営の基盤を整えるなら「BERYL」

ゼロクリック時代のSEOでは、検索エンジンだけでなくユーザーにも「信頼される情報源」であることが欠かせません。

そのためには、コンテンツを素早く更新し、正確に管理できる仕組みが必要です。

ヘッドレスCMS「BERYL」は、SEOに強いコンテンツ運営を支えるために設計されたCMSです。

フロントエンドを自由に開発できるため、表示速度が速く、検索エンジンにもユーザーにも優しいサイト構築が可能です。

さらに、運営チームでの効率的な編集や、ブランドの信頼性を高める情報発信をサポートします。

詳しくはこちらをご覧ください。

\AI検索時代の次世代CMS/